惊人的数字背后,是市场格局的深刻调整。《蓝皮书》跟踪了31个省份804家医院2015年以来临床用药情况,结合全国数据分析医院临床用药变化。“2021年第一季度与2015年第一季度相比,第一批国家集采药品的用量增长了3.5倍,金额反而减少了3.6%,市场占有率从40%左右增加到85.3%。”《蓝皮书》编写单位中国药学会科技开发中心专家刘皈阳说。

医保谈判药品大幅放量

“如果没有医保谈判(药物)降价,我是治不起这个病的。”80岁的方桂清老人高兴地说,因为病毒性丙型肝炎治疗药物降价进入国家医保目录,他只花了不到两万块钱就把病治愈了,而“原价的话得花十来万”。

医保谈判有“灵魂砍价”之称,谈判对象是创新药,近三年来规模逐步扩大。2018年,17种抗癌药通过谈判纳入国家医保目录,平均降价56.7%。2019年谈成97个药品,其中70个新增药品价格平均降幅为60.7%,27个续约药品价格平均下降26.4%。2020年,119种药品谈判成功,平均降价50.64%。通过谈判,昂贵的进口药、新上市的创新药开出“平民价”甚至全球最低价,惠及大量患者。

价格降幅如此大,创新药企业为什么还要“跟”?医疗资讯网了解到对很多药企来说,中国是其全球最重要的市场之一,而医保基金是我国医药市场最大的支付方。通过谈判,药品得以更快进入国家医保目录,进入更多医院,获得医保基金“买单”。

在2019年的医保谈判中,进口降糖药达格列净被“砍”到了全球最低价4.36元/片。阿斯利康中国副总裁黄彬日前介绍,截至今年10月,达格列净在中国已进入10098家各级医疗机构,而在纳入医保之前仅2160家医院。“10098家相对2160家,是巨大的变化和差异。”他强调。

谈判药品在进入国家医保目录后大幅度放量。《蓝皮书》显示, 2018年谈判药品用量增长率在2018年第四季度至2019年第四季度出现高速增长,其中2019年第二、三季度用量同比增长率高达1349%、1582%;2020年,在新冠肺炎疫情发生后全药用量(化学药品、生物制品)大幅下降的情况下,2019年新增谈判药品用量增长率依旧呈显著增长趋势,2020年第三、四季度用量同比增长率为657.6%、768.6%。

仿制药替代原研药趋势显现

与医保谈判双线并行,国家集采对原研药和仿制药进行以量换价。前五批集采覆盖了218个品种,包括高血压、糖尿病、慢性乙肝等慢性病和常见病的主流用药,中选药品价格从国际价格的2~3倍以上,下降到与之相当的水平。

降价幅度有多大?阿卡波糖原研药集采前价格是1.3元/片,集采后价格降至0.18元/片。肿瘤治疗药物吉非替尼通过集采降价69%,平均为41.8元/片。

因为药品降价幅度大、采购量大,国家集采在短短几年内深刻搅动市场,促进了市场集中度提高,也带动同通用名未中选产品主动降价。《蓝皮书》显示,各批次中选产品的用量占同通用名(剂型)药品比例均在落地后迅速升高。截至2021年第一季度,前三批国家集采中选品种用量占比已达80%。从医院级别来看,中选产品在二级及以下医院的用量占比略高于三级医院。从地区来看,2021年第一季度西部地区中选产品用量占比超过90%。

集采后药品的质量保障受到普遍关注。在“4+7”集采试点进入结果执行阶段同期,由国家相关部门指导,首都医科大学宣武医院等医疗机构选取部分中选品种,通过分析真实诊疗环境下的数据进行疗效与安全性评价。宣武医院药学部主任张兰介绍,这项研究从2019年1月27日开始持续了近两年,纳入了北京市22家医疗机构,不同的药品有不同的研究方案。

医疗资讯网发现,涉及乙肝、高血压、肿瘤等8个治疗领域的14个中选仿制药与原研药在临床疗效和安全性上均无差异,这为仿制药替代原研药提供了重要的循证医学证据。

在部分品种上,仿制药替代趋势十分明显。中国医疗保险研究会技术标准部主管柳雯馨介绍:“第一批集采实施以前,原研药的市场份额能达到60%以上,但随着第一批集采推进,原研药市场份额被逐步压缩,到了2021年第一季度仅存20%左右。可见集采政策有力推进了仿制药对原研药的替代。”

乳腺癌容易盯上哪些人?

乳腺癌容易盯上哪些人?  白带发黄是宫颈癌的警示吗?

白带发黄是宫颈癌的警示吗?  超高龄生育,这几件事你准备好了吗?

超高龄生育,这几件事你准备好了吗?  孩子发烧、恶心、呕吐!竟然是心理出了问题

孩子发烧、恶心、呕吐!竟然是心理出了问题  数据显示我国女性平均预期寿命突破80岁

数据显示我国女性平均预期寿命突破80岁  健康早知道:你的子宫还“年轻”吗?

健康早知道:你的子宫还“年轻”吗?  打了胰岛素,血糖为什么没有降?

打了胰岛素,血糖为什么没有降?  多囊卵巢,如何才能尽快怀孕?

多囊卵巢,如何才能尽快怀孕?  女性更年期如何保持健康与美丽?

女性更年期如何保持健康与美丽?  坚持早睡身体会有什么变化?

坚持早睡身体会有什么变化?  抑郁的人,这4类食物尽量少碰,或助改善情绪

抑郁的人,这4类食物尽量少碰,或助改善情绪  多吃3样粗粮,健脾胃,营养滋补暖身

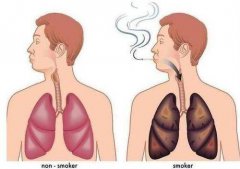

多吃3样粗粮,健脾胃,营养滋补暖身  南京一男子每天1包烟4年2次心梗

南京一男子每天1包烟4年2次心梗  小小“杨桃”是个宝,养颜美容抗疲劳

小小“杨桃”是个宝,养颜美容抗疲劳  多吃三种美食,润肠排毒,美容养颜,滋养子宫

多吃三种美食,润肠排毒,美容养颜,滋养子宫  天天吃二甲双胍,为何血糖不降反升?

天天吃二甲双胍,为何血糖不降反升?